8合目 1つ目山小屋 太子館

吉田ルートの第3回目。いよいよ8合目に入ります!!

7合目の山小屋群を抜けるといよいよ高度3000m。この辺りから登り方に少し注意しながら登りましょう。まず酸素濃度が低くなってきてます。焦らず、ゆっくりマイペースで登りましょう。富士登山は競争ではないので、早い人にはどんどん先に行ってもらいましょう。

次に呼吸方法ですが、一度肺の中の空気(酸素)を全て出すような意識で深い呼吸にしましょう。肺の中の空気をふ~~~と全部出す。そして肺いっぱいに空気を吸い込む。この繰り返しです。この呼吸方法の方が酸素をより多く体内に取り込める(体内の酸素濃度をあげます)ので高山病になり難くなります。山小屋のおじさんに教わりました。私も実践済みですよ。6度の富士登山で一度も高山病にかかったことはありません!

8合目1つ目の山小屋 太子館(標高3100m) 8時32分 到着

八合目に位置する駒ヶ岳の岩尾根にあり、かつては駒ヶ岳太子室と言われていました。その尾根は、甲斐の黒駒にまたがり富士登山をしたといわれる聖徳太子が休憩した場所と伝えられています。富士登山をした最初の人物とされる聖徳太子は「聖徳太子絵伝」という掛幅にも描かれ、この地は江戸時代前期から信仰の地として知られていました。太子館 公式HP

・伝説の要約

富士山に最初に登ったのは聖徳太子と言われています。山梨の馬(甲斐の黒駒)にまたがり、あっという間に富士山を駆けのぼったという伝説です。

平成13年から救護所も隣接して開設(7月上旬から9月上旬まで、登山シーズンにはよくテレビで紹介されますよね)されており、年間3~400人の受診者が訪れ、登山中に不安を感じる登山者の心の拠りどころとなっています。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから一部引用です)

8合目 2つ目山小屋 蓬莱館

8合目2つ目の山小屋 蓬莱館(標高3150m) 8時54分 到着

「蓬莱」とは霊山や仙境の美称でで、「蓬莱山」は中国の『秦始皇本紀』に三神山の一つと記されています。この地域では、徐福が秦の始皇帝の命で蓬莱山にある不老長寿の仙薬を探す旅に出て、見つけた仙薬が富士山に自生する苔桃の果実(地元では“はまなし”)であると伝えられています。

・伝説の予約

秦の始皇帝は不老不死の薬が東国(日本)にあると聞き、家来の徐福に探しに行くよう命じます。徐福は多くの人々を引き連れ、伝説の山「蓬莱山(富士山)」にたどり着いたと言われます。山麓の富士吉田には徐福伝説の場所が多くあり、その時徐福と一緒に来た人が後々、秦(はた)の苗字を名乗ったとも言われてます(伝説のお話です)

富士山には霊場とされている信仰の場が多く、この小屋の近くにもその形から『亀岩』と呼ばれる大きな岩があり、八大竜王と後に福徳弁天が祀られた祠があります。かつては、山小屋内に亀岩神社があり、現在では富士講の祖 長谷川角行も祀られています。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから一部引用です)

亀岩の様子をご覧ください。亀岩八大龍神が祀られている窟には一般の方がお参りすることはできません。蓬莱館 公式HP

さぁ、山小屋のおじさんに教わった”呼吸法”でどんどん、ゆっくり登りましょう!

8合目 3つ目山小屋 白雲荘

8合目3つ目の山小屋 白雲荘(標高3200m) 9時24分 到着

さあ、いよいよ標高3200mです。因みに日本で富士山の次に高い山”北岳”の標高が3193mです。3200mより高い標高を体験できるのは富士山の白雲荘より上だけとなります。白雲荘 公式HP

かつては仙行室と言われていました。山小屋には仙行と身禄の像が祀られ、先代より仙行白雲荘を屋号としています。仙行(仙行伸月)とは、中雁丸由太夫豊宗(なかがんまるよしだゆうとよむね)の行名です。仙行は食行身禄(じきぎょうみろく・富士講中興の祖)が富士山中で入定した際、父親と共に最後まで世話をしたと伝えられています。後に、麓の富士吉田で御師(登拝者の宿泊や潔斎などの世話をする祈祷師)となり、富士山駅近くにある金鳥居(かなどりい)の建立を共同で発願するなど、富士登拝の普及に努めた人物です。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから一部引用です)

・要約

食行身禄の入定については次の山小屋でお話します。

その入定のお世話をした仙行さん(本名 中雁丸さん)と食行身禄さんが祀られた小屋で中雁丸さんはその後御師となり麓の富士吉田で登山者を支えていきます。富士吉田には”中雁丸”とか”大雁丸”などの屋号の御師の家が建ち並びます。御師とは簡単に言えば、富士講の方が富士登山をする時に寝床を提供し、お世話をする方々です。

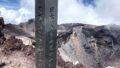

8合目 4つ目山小屋 元祖室と烏帽子岩神社

8合目4つ目の山小屋 元祖室(標高3250m) 9時52分 到着

元祖室に到着したら、隣接する烏帽子岩神社のお参りをしましょう。

烏帽子岩神社は食行身禄が祀られています。富士講の中興の祖とよばれています。富士講の中くらいの時期に盛り上げた人といったところでしょうか。

その身禄が元祖室となりの烏帽子岩付近で31日の断食修行の後、入定(断食して絶命しミイラ(即身仏)になる事)します。最後にして最大の修行です。身禄は生まれ変わり万民の救済が目的だったそうです。このことがあっという間に知れ渡り、再び富士講のブームがおこります。そのため中興の祖と呼ばれています。元祖室 公式HP

石碑には”烏帽子岩元祖食行身禄尊”と刻まれています。

烏帽子岩神社の下。富士山天拝宮(元祖室に隣接の為、こちらの方が目に入りやすいです)

明治15年に山頂の金名水付近から遷されてきました。食行身禄が祀られている烏帽子岩神社のすぐ下に位置する為、今も続く富士信仰神道扶桑教の巡礼地山の霊場(聖地)といった感じでしょうか。

ちょっとお話が難しかったですかね。さあ、次の山小屋へ進みましょう!

ちなみにここに下山道への分岐点があります。高山病になってしまったら下山するしか治す方法はありません。その時は無理せず勇気をもって登頂をあきらめましょう。下山する事は全く恥ずかしくありません。次回にリベンジすればいいだけですからね。

と、ここまでが8合目になります。この次が本8合目と呼ばれるエリアになります。

思わず、8合目の次が本8合目? 9合目じゃないのか?と突っ込みたくなる名前ですが、呼吸法を守りながらゆっくり登りましょう。

さぁ!あなたも旅に出たくなったら、まずは宿探し! 車探し! いい旅になりますように!

なんと!吉田口ルートだけ電気自動車はマイカー規制の対象外です!電気自動車のレンタルは有効な手段ですよ!