スバルライン5合目~6合目(旧5合5勺)

今年からこの地点に見るからに重厚なゲートが設置されました。このゲートをくぐるには、前回もお話しましたが、山梨県通行予約サイトから4,000円の事前決済で支払いを済ませておくか、当日枠で5合目で現金にて支払いを済ませておくかです。決してすり抜けはできません。

ではいよいよ富士登山開始です!

45分間の高度順応タイムでぷらぷら時間後スタート

AM 5:30 5合目スタートです。

まずはゲートを超えるとしばらく平坦というか若干下りの道を進んでいきます。

15分も歩けば最初の分岐点 泉ヶ滝につきます

この分岐点を上(右手)の富士登山道(吉田口)方面へ向かいます。

左手は看板に吉田口5合目と書いてあり不思議な感じですが、吉田ルートは1合目~5合目の旧道も現存し現在その復旧整備をがんばっています。その5合目にはちゃんと営業している山小屋も存在し、スバルラインの5合目とは別ものになります。(1合目~5合目登山はまた別の機会にお話しますね)

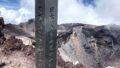

ちなみにこの泉ヶ滝ですが、水が流れ落ちてる様子は見たことがありません。この日も岩肌に染み出て湿ってる程度の滝でした。石碑はこの年は半分土砂で埋まっていました。富士山はタイミングによってはそんな怖い一面もあるのです。では右手へ進みましょう。

ダケカンバの気持ちいい樹林帯を進みます。吉田口ルートの5合目より上は、ほとんど樹林帯がありません。この辺りに少しあるだけですね。

2025年はどうなるか確認していませんが、それまでは5合目から馬に乗って6合目まで行く事が出来ました。(もちろん有料です)その為、馬の落とし物がまぁまぁころがっていますので踏まない様にお気をつけください。30分も歩けば6合目富士山安全自然センターに到着です。ここでは富士登山マップ等の情報発信やヘルメットの貸し出しがありますが、準備万端であればスルーで大丈夫だと思います。

6合目の富士山安全指導センターを過ぎると、いよいよ登山道の本道に合流します。今まではスバルラインの5合目から吉田ルートの登山道に向かって横へ横へ進んでいたイメージですね。

旧5合5勺(砂ふるい)~7合目 花小屋

本道に合流したら、そのまま登るのではなく少しだけ、本の少し下ってみてください。

そこが旧5合5勺のポイントです。少し広くなって休憩できるスペースがあり、ここからは上も下も綺麗に望めます。さあ、いよいよ本番スタートといった感じさせるポイントです。

吉田口ルートの下山道には以前は吉田大沢の砂走りが存在しましたが1980年吉田大沢滑落事故がおこり、死者、負傷者を多数だしてしまいました。その為現在の下山道にルートが変更されました。吉田大沢が存在していた頃の砂走りの終点がここ”砂ふるい”になります。富士山は幼稚園児から70歳代の方も登れる山ですが、危険が潜んでいるという事を忘れずに登りましょう。

参考程度に5合5勺 6時01分

ここから見上げるとこんな感じです。みた感じは頂上まで近そうですよね。つづら折りの道とその先に山小屋がいくつも見えます。さあ、登りましょう!

時々気分転換に下界の様子も見ましょうね。我が家のある山中湖です。足元ばっかり見ながら登ると余計にしんどくなり全然楽しくないですよ。

しばらくは側壁が整備された広めのジグザグ道で、登りやすいですが団体ツアーの方と被るとこんな感じになるので、ここは頑張って団体さんを抜くか距離をおきましょう。この中にまじって登るのは楽しくないですからね。

7合目1つ目の山小屋の手前あたりで登山道の様子が変わります。スコリアのジグザグ道が終わり岩場の登山道が始まります。

まだ余裕ですね。しばらく岩場道を登ると7合目1つ目の山小屋”花小屋”に到着です。

参考程度ですが7合目 花小屋(標高2700m) 到着 7時00分

”砂ふるい”から約1時間で到着です。花小屋HP

吉田口登山道7合目最初の山小屋で、幕末期には伊兵衛小屋あるいは端室などとも言われていた。

小屋内に紫色の幔幕に朱色の幕房を設け、不動明王を祀っており、焼印のデザインはその守り本尊の不動明王となっている。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから引用です)

下を見ると今登ってきたつづら折りのジグザグ道がよく分かります。

7合目 日の出館

山小屋毎に小休止をとるのも有りです。どんどんこれから高度が上がって行きますからね。ただ吉田口ルートは他の登山道と比べるとはるかに山小屋の数が多いので体調と時間の兼合いで各自のペースで登れば良いと思います。さあ、今回は休憩無しで次に山小屋チェックポイントへ!

ここから岩場道が急になります。

7合目2つ目の山小屋 日の出館(標高2720m) 7時10分 到着

日の出館公式HP 幕末期には小左衛門室・丈兵衛室とも言われた山小屋です。富士講の講社からの寄進品も多く、現在も使用されている湯沸しには、文政九年(1826年)の刻字があります。現在は資料として保管されている仏像や寄進品についても問い合わせがあるほど。山小屋にはプロの写真家でもある小屋の主人が撮影した花の写真も飾られており、富士山に咲く花について知ることができます。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから引用です)さあ、ここも休まず行きます!

7合目 トモエ館

7合目3つ目の山小屋 トモエ館(標高2740m) 7時15分 到着

トモエ館公式HP 以前は五合目にて天地境館として営業していた小屋を移築した。

山小屋内で一番初めに目につくのは、壁に掛けられた「まねき」。天地境館に奉納されたもので、糸柾(いとまさ)と呼ばれる詰んだ木目の欅の板で作られています。以前の改築の際には、この「まねき」を掲げるために天井を高くするなどして代々大切に引き継いでいます。今でも時折、登山者からまねきを奉納した方々にまつわる話を聞くことがあるといい、昔の信仰登拝が過去のものではなく、現在にも繋がることを感じさせてくれます。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから引用です)

まだまだ岩場道が続きます。鎖の中が登山道です。

少年達も頑張ってます(兄弟だそうです、お父さんは少し先の山小屋で待ってました)

7合目 鎌岩館

7合目4つ目の山小屋 鎌岩館(標高2790m) 7時27分 到着

鎌岩館公式HP 約150年の歴史がある山小屋。古い書物ではこの周辺の尾根を神満岩(カマイハ)や鎌岩、釜岩、カマ岩などの表記が見られます。小屋の付近には溶岩洞窟があり、岩の間から伝う清水は古来より母乳にみたてられ、「飲むと乳の出が良くなる」とされるなど安産祈願の場所として信仰されてきた歴史があります。山小屋に必要な物資の供給に馬が使われていたの時代(つい最近の昭和54年まで)、荷揚げの馬が登ってきていたのは標高2,700メートル付近とこの山小屋付近まででした。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから引用です)

次の山小屋も見上げればすぐそこに見えます。写真撮影と水分補給の小休止。さぁ次の山小屋へ!

7合目 富士一館

7合目5つ目の山小屋 富士一館(標高2800m) 7時50分 到着

富士一館公式HP 八合目の元祖室とは姉妹館。富士一館の周辺は高山帯と亜高山帯の境界付近になり、この周辺までは様々な植物が自生し、矮性化した木の群落もあり、植生の垂直分布の境目となっています。以前は、「ニホンカモシカは富士一(館)より上には登らない」と語られていましたが、近年はその上部でも目撃情報があります。富士一館の焼印は商売繁盛を願った小判形のシンプルなデザインです。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから引用です)

次の山小屋のシンボル。真っ赤な鳥居が見えてきました。

7合目 鳥居荘

7合目6つ目の山小屋 鳥居荘(標高2900m) 8時00分 到着

鳥居荘公式HP 富士登山のランドマークにもなっている赤い大きな鳥居がある山小屋。

富士山の各山小屋は宿泊、避難施設として役割のみでなく、神仏が祀られている信仰施設の側面もあります。この鳥居荘には、浅間神社と同様に天照大神と木花咲耶姫(このはなさくやひめ)、他に弥勒菩薩も祀られています。そのようなことから富士山信仰の講社などから寄進された品が数多く残されています。そのような品は博物館などに貸し出されることもあります。また、登山者の中には鳥居の横に建つ古い道標(明治期に山梨県が設置した「金鳥居元標」)に刻まれて不明瞭になった文字を判別するなどの交流をされる方もあるとのこと。登山者と山小屋の交流は今も昔も変わらず富士山で行われています。

(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから引用です)

7合目 東洋館

7合目どんだけ山小屋あるんだよ~と突っ込みたくなりますが、次が7合目最後の山小屋です。

7合目7つ目の山小屋 東洋館(標高3000m) 8時10分 到着

東洋館公式HP 記録が残っているだけでも10代以上続く、歴史ある山小屋。古くは小屋主の名前から「藤五郎小屋」とも言われていました。またカマ岩尾根の一番上に位置して落石等の危険も少ないことから「安全室」とも呼ばれていました。昭和に入って間もなくはここ東洋館には警察電話が設置され、昭和25年から55年までは警察の臨時派出所も置かれていました。(昭和56年以降は六合目安全指導センターに移行)

山小屋の下には「お穴」といわれる八畳ほどの水の滴る溶岩洞窟があり、水にまつわる神として八大竜王が祀られています。また、山小屋では水が大変貴重で、現在よりも運搬が困難な時代には、雨水の他に吉田大沢にある万年雪を屋根に載せて溶かして利用していました。しかし、足場の悪い場所で、切り出し、背負子で運んでも得られる水の量は僅かだったとのことです。(富士山吉田口環境保全協議会さん 山小屋だよりから引用です)

いや~お布団達も気落ち良さそうですね。山小屋はコロナを乗り越えて本当に変わりました。

以前はぎゅうぎゅうに詰め込んで仮眠をとる時など、雑魚寝どころじゃない混雑ぶりでした。見ず知らずの人の顔がすぐそこにあるんですよ。女性にはちょっと厳しい環境で仮眠すらできない人も多かったように思います。それがですね、本当に変わりました。コロナで富士登山が出来ない(禁止)年もありましたが、その時に山小屋の方々と山梨県は頑張ったんです。他人との距離を求められ、密を禁じられるコロナ禍。それを密が当たり前の山小屋は大規模な改修を県の補助も受けながら進めていきました。山小屋内はとっても清潔ですし、個室も完備してますし、雑魚寝でも仕切りを設けたりと、本当に劇的に快適に変わりました。写真はコロナ禍が明けた次の年のものですが本当にどの山小屋も綺麗に生まれ変わりました。ありがとうございます。

5合目から2時間40分。次がやっと8合目です。いよいよ標高3000メートルを超えた高度での富士登山になります。ここからは呼吸法にも気をつけながら登って行きます。

では、その辺の事は次回お話しようと思います。

さぁ!あなたも旅に出たくなったら、まずは宿探し! 車探し! いい旅になりますように!

なんと!吉田口ルートだけ電気自動車はマイカー規制の対象外です!