前回、白糸の滝の情報をお話しましたが、一般的な観光目線のお話をしました。

本日は世界遺産の構成資産としての側面からお話をしていきたいと思います。

世界遺産の構成資産としての白糸の滝(構成資産24)

世界遺産の構成資産の観点からお話すると、文化遺産としての登録なので、どうしても小難しい話になってしまいます。できるだけ分かりやすくお話したいとは思いますので、頑張って一読ください。

忍野八海の時にもでてきましたが”長谷川角行”という人物を憶えていますか?富士講の開祖と言われる人です。つまり富士山信仰(富士講)の一番はじまりの人ですね。

その方が白糸の滝の近くの人穴という場所で修行をします。なんと約14cmの角材の上に1000日立ち続けるというものだったそうです。(この人穴についてはまた別の回で詳しくお話しますね)その修行と並行して水行を行ったのがこの白糸の滝と言われています。滝で水行、水垢離というとイメージとしては滝壺で滝に打たれて修行する姿を思い浮かべますよね。でもどうやら違うらしいですよ。

文献によりますと、角行は白糸の滝の上部にあるお鬢水で1日6回(昼3回、夜3回)水行を行い垢離をとったと伝わります。さらに1日に33度白糸の水をのんで内心を清め1000日修行を行ったと言われています。

この長谷川角行の水行の場である白糸の滝。富士講信者は巡礼、修行の場として白糸の滝を訪れるようになったそうです。その辺りが『信仰の対象』としての点で富士山世界遺産の構成資産に選ばれた理由になります。

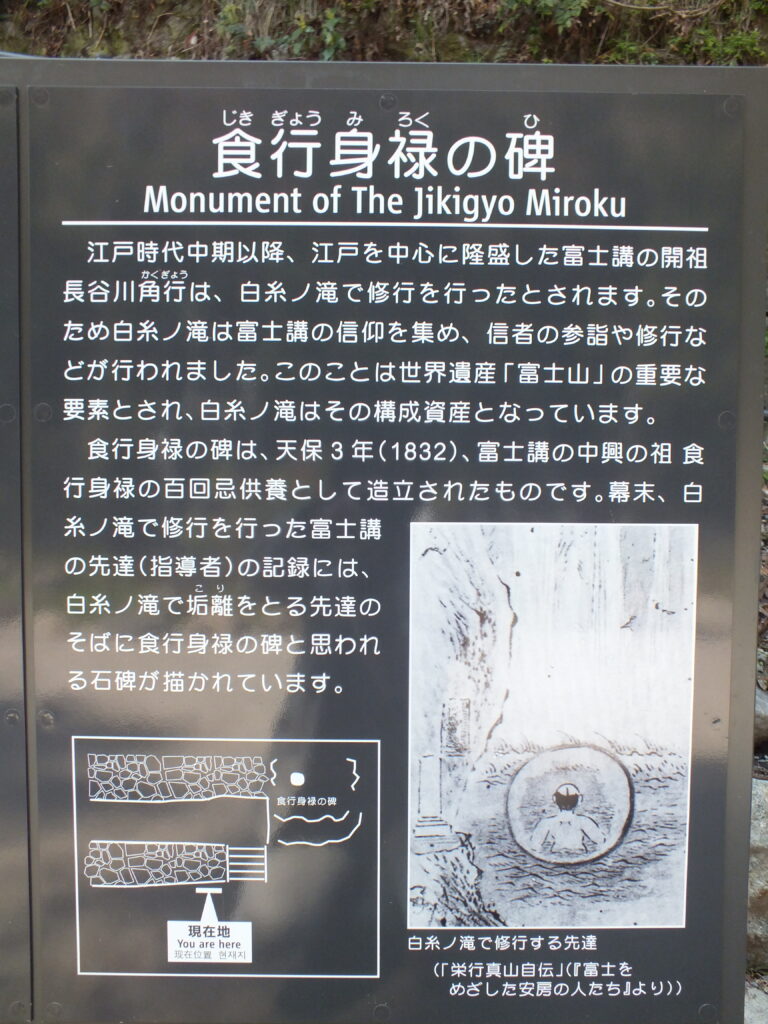

現地を訪れるともう一人別の名前が刻まれた石碑があるのに気づきます。

食行身禄さん とは 誰?

”食行身禄”(じきぎょうみろく)は長谷川角行の何代か後の弟子になります。身禄は角行さんから伝わる富士講を江戸の庶民に浸透させた方です。つまり富士講始まりの人=角行、庶民に広く広めた人=身禄となります。その身禄の名が刻まれたの石碑が白糸の滝の滝壺近くに現存します。富士講信者が身禄の100回忌供養として建てたものと言われています。

この図は富士講の先達が富士登拝前に滝壺で水垢離をする想像図です。この時代は滝壺で水行をしたんでしょうかね?どちらにせよ長い間、富士講の信者が巡礼、修行した場所で間違いないようですね。

”桜と富士山””新緑の滝”でちょっと休憩

構成資産のお話はどうしても、入ってきにくいですよね。白糸の滝の駐車場から滝壺に行く途中の桜と富士山の絶景で少し休憩しましょう。

桜の時期に訪れる事が出来れば、感激度がさらにアップですよ。

そして新緑の頃の白糸の滝、本当に目に眩しい絶景です。

紅葉の時期もいいんですよ。いい写真が撮れてないので撮れ次第アップしたいと思います。

おまけ 音止の滝の伝説

白糸の滝のすぐ近くにあるのが音止の滝です。その轟音と水量は圧巻です。そんな滝に名付けられた”音止”の名前の由来になった伝説を最後にお話します。

日本三大仇討ちの1つに、源頼朝が行った”富士の巻狩り”の際に曾我兄弟が父の仇、工藤祐経を討つという”曾我兄弟の仇討ち”があります。ちなみに、その他の2つは”赤穂浪士の討ち入り” ”伊賀越えの仇討ち”です。その曾我兄弟がこの轟音の滝の近くで仇討ちの相談をしていた時のお話です。あまりの滝の轟音でお互いの話が聞き取れない程だったそうです。そこで神に念じたところ一瞬滝の音が止んだ(やんだ)という伝説から”音が止まる滝”=>音止の滝の名がつけられたというお話です。そのおかげで曾我兄弟は無事仇討ちを成し遂げます。近くには”曾我の隠れ岩”や”工藤祐経の墓所”などの関連スポットも有りますので歴史に興味のある方は是非一緒に訪ねてみてはいかがでしょうか?

白糸の滝はその姿だけでも素晴らしいのですが、今回、前回の滝に関する情報を前情報として知った上で訪れると、さらに奥深く楽しめると思います。是非お出かけください。

さぁ!あなたも旅に出たくなったら、まずは宿探し! 車探し! いい旅になりますように!