お鉢めぐり とは?

富士山の各登山道の頂きが、富士登山としてはゴールかと思います。皆さん各頂きから眼下の絶景を眺め、記念写真を撮り、登頂成功したんだと感慨深い時を過ごすことでしょう。

しかし、各ルートの頂きは日本最高地点(3776m)の場所ではありません。と、いう事でその場所を目指し富士山頂の火口の周りをぐるっと1周まわる事を”お鉢めぐり”といいます。

では、なぜ”お鉢めぐり”とよばれるのでしょうか?

火口の形状がお鉢の形だから、お鉢めぐり という簡単な説もありますが、やはりちょっとこれだと面白くないので、別の説を推します。

①明治の前までは富士登山は仏教と深い関わりがありました。

②富士山の山頂には8つの峰があり、八葉と呼ばれています。

③仏さまは8枚の弁をもつ蓮華の上に座っている。これを八葉蓮華といいます。

④これになぞらえて、8つの峰を八葉と呼ぶようになる。

⑤この8葉の峰をめぐる=>おはちめぐりとなったと言われています。

ではでは、どちら方向に回ればよいのでしょうか?

仏教色が強かった頃の富士登山では時計まわり(右回り)が正解で逆はあり得なかったようです。

仏教においては「右が清浄、左は不浄」とされています。その為、敬意の表明や崇拝の仕方としては、敬意の対象を中央にし、周りを時計回りに巡ります。 常に右肩を中央に向けることが基本だそうです。そして、仏(仏像)など「聖なるもの」の周囲を回るには、清浄な右肩を「聖なるもの」に向けて回るために右回り(時計回り)が正解です。

なんといっても、富士山の山体自体がご神体なのですから不浄な左肩を向けるわけにはいきませんよね。

ではではでは、現在においてはどちらがお勧めか?

人によって違うようですが、私は左回りです。

右回りを強く推す方もいらっしゃいます。両方の言い分の根拠になるのが剣が峰直下の急な坂道”馬の背”です。富士登山の中で最高に急で最高に歩きにくい坂道です。

ここをどうやって通るのがいいかの個人的な好みの差によります。

私が左回りを推すのは、この馬の背を登りたくないからです。とても硬い岩盤の上に細かな砂をまいたような状態です。それはもう滑る滑る。初登山の時は富士宮口から登ったので、剣が峰に行くには右回りで馬の背を登る選択を何も考えずしました。登頂したばかりの疲れた身体にこの最後の急勾配は、かなりの試練です。心、ばきばきに折れそうになります。

逆に右回りを推す方はこの馬の背を下る危険性をうったえていますね。

確かに手すりは片方だけありますが、火口と富士山の外側と両サイド崖です。そして滑りやすいというか滑ります。(私も普通に滑りました)富士山頂は強風になる事が多く、確かに危険を感じる事はあります。という事で以上の情報を元に皆さん各自のお好きな方で回れば良いかと思います。

では、いざ出発しましょう!(左回りでいきます)

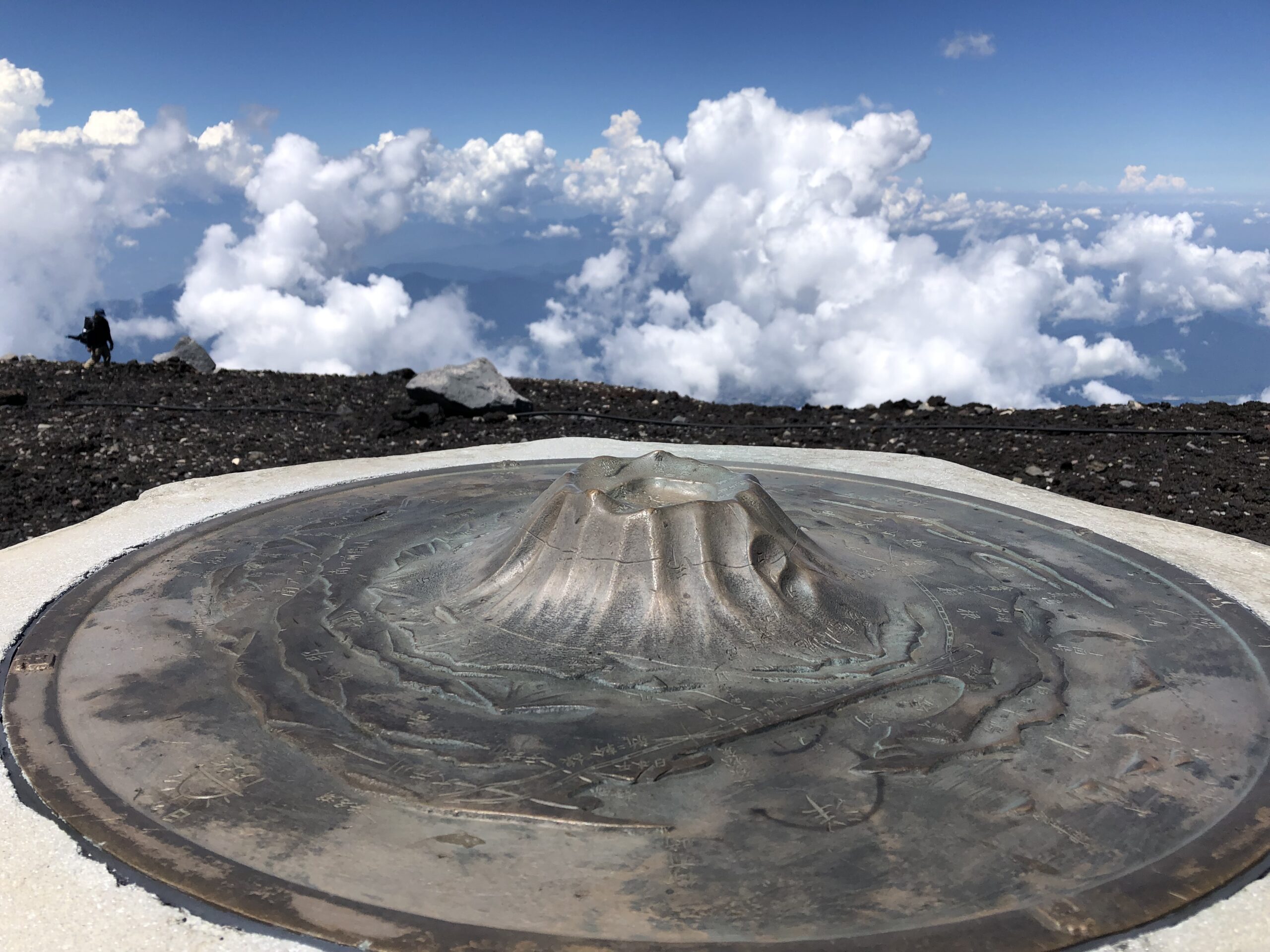

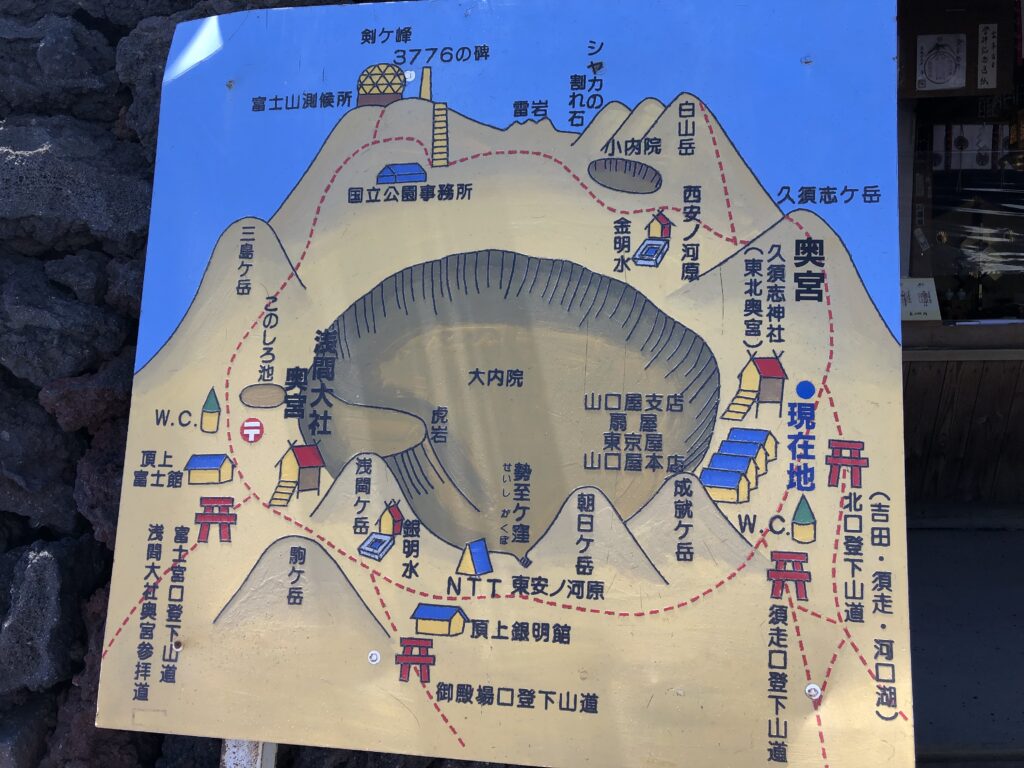

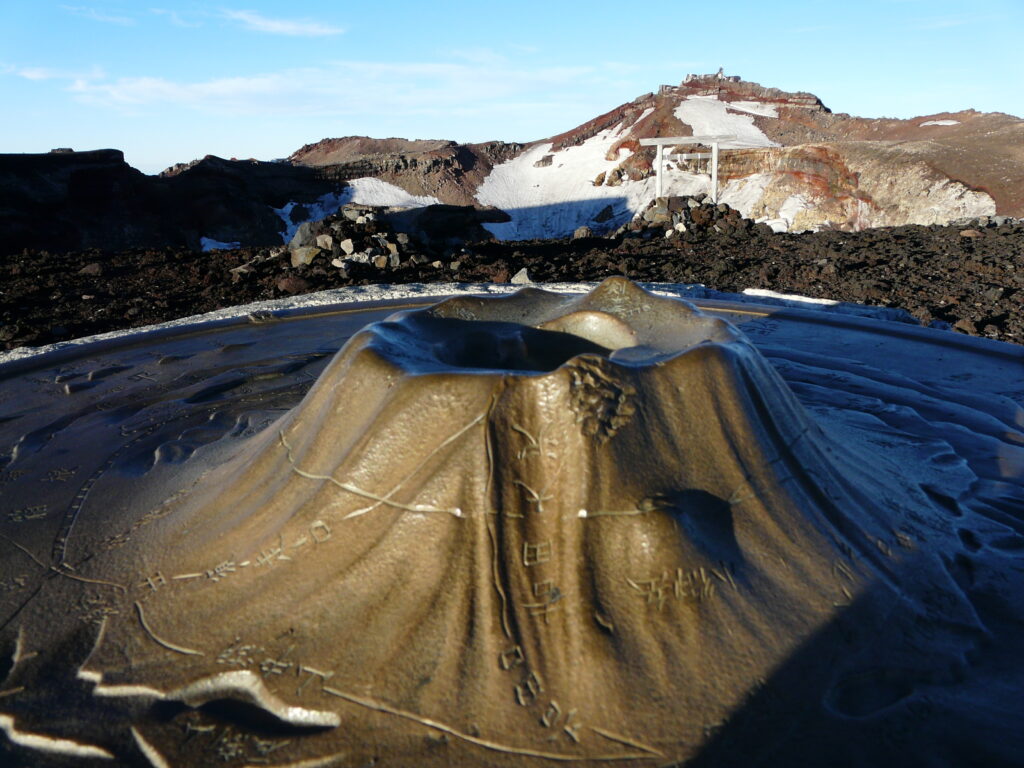

こちらが吉田口ルート山頂の久須志神社の前にあった山頂火口の略図です。

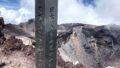

目指すは日本最高峰!剣が峰(3776m)です。

(注:写真は別の富士登山時のものも含まれますので、時間帯がまちまちです)

1つ目の峰 久須志岳

久須志岳方面に数分歩くと富士山のモニュメントや小さい鳥居があります。火口も目に飛び込んできます、あ~富士山の山頂にいるんだと改めて感じます。

明治に入り廃仏毀釈の流れにより、仏教関係の多くのものが廃棄されたようです。

”食行身禄”の文字が読み取れますね。

この先”金明水”の脇を通るルートと白山岳の麓を通る外周ルートに分かれます。

金明水

写真右下の祠が金明水です。金明水は少し下った場所にあります。

金明水まで下ってしまうと、後ろに見える剣が峰が何だかまだまだ高い場所にあるように思えてきちゃいました。

金明水とは

写真のように、富士山頂部ではありますが、お鉢めぐりのルートより少し高低差のある下った場所にあります。山頂部からのこの僅かな高低差がある為、雪解け水がしみ出てくるとも、湧き水がでるとも言われています。水が貴重な富士山頂では霊水として扱われ祠もたっています。現在は自分で汲む事はできません。久須志神社にて購入することはできます。

2つ目の峰 白山岳~釈迦の割れ石

現在危険な為近くまで行くことはできないので遠景の撮影になります。

白山岳の端にある縦に割れたようになっている岩です。白山岳が昔釈迦岳と呼ばれていたので「シャカの割れ石」と言われていました。気をつけていないと気付かずに通り過ぎちゃいます。

その隣に雷岩と呼ばれる岩があります。

いつも近くを通る時写真を撮り忘れるので、ごめんなさい。火口の反対側から撮った遠景の写真です。釈迦の割石の左隣が雷岩と呼ばれる岩です。

大沢崩れ上部

そ雷岩を過ぎると、尾根道を登ります。少々急で道幅も狭いので気をつけましょう。おいおい左回りの方が楽って言ったじゃんと聞こえそうですが、これでも馬の背を登るよりずっと楽なんです。

この尾根を登りくると大沢崩れ上部を通ります。いまでも1日275t程の土砂崩壊が続いているそうです。その上部を通る時ちょうど影富士も現れ見る事ができました。

かなりV字に削れている様子が見えますよね。少し恐怖を感じる場所ですが、影富士出現のおかげで、少しほっこりできました。(御来光後のお鉢めぐり時 AM5:55)

西安河原~残雪注意

大沢崩れ上部を越えると、いよいよ剣が峰が目と鼻の先です。が、気を抜かないでください。西安河原と呼ばれるこの辺りから剣が峰下までのエリアは山開きしたばかりの早い時期だと残雪が多い年があります。あまり多いと通行禁止になるのですが、残雪がある時はくれぐれも注意して歩きましょう。

さあ、もう見えてますよ。旧富士山測候所の建物がある場所が日本で一番高い場所です。

次回剣が峰の様子からお話を続けますね。

さぁ! あなたも旅に出たくなったら、まずは宿探し! 車探し! いい旅になりますように!

なんと!吉田口ルートだけ電気自動車はマイカー規制の対象外です!電気自動車のレンタルは有効ですよ!